今こそ

AIチャンスをつかむ

インテリジェンスを解き放ち、無限大の成果をもたらす

今こそ

AIチャンスをつかむ

インテリジェンスを解き放ち、無限大の成果をもたらす

いつの間にか至る所に出現してきたAI。Pegaでは、最初からAIを活用してきました。

AI搭載のプラットフォームとして、意思決定の技術は当社のDNAに組み込まれています。意思決定とワークフローが中心にあるPegaこそが、AIにとって理想的な環境であることは不思議ではありません。そのためサイロのないソリューションを提供できます。そして、それを可能にする、エンタープライズに精通するエキスパートとは?彼らは皆、Pegaで働いています。ここでは、実用的なAIの活用法について彼らが今どのように考えているのか、そして将来のビジネスを定義するような成果を生み出すにはどうすればよいのかをご紹介します。

AIの最新情報をPegaのエキスパートから学ぶ

#Alan Trefler(アラン・トレフラー):AIによる企業変自律型企業の起爆剤 | PegaWorld 2025基調講演

Don Schuerman(ドン・シャーマン):レジリエンスを超越、未来に備えてエンタープライズを構築 | PegaWorld 2025基調講演

Rob Walker(ロブ・ウォーカー):自律型企業の進化、AIからASI、そして再びAIへ | PegaWorld 2025基調講演

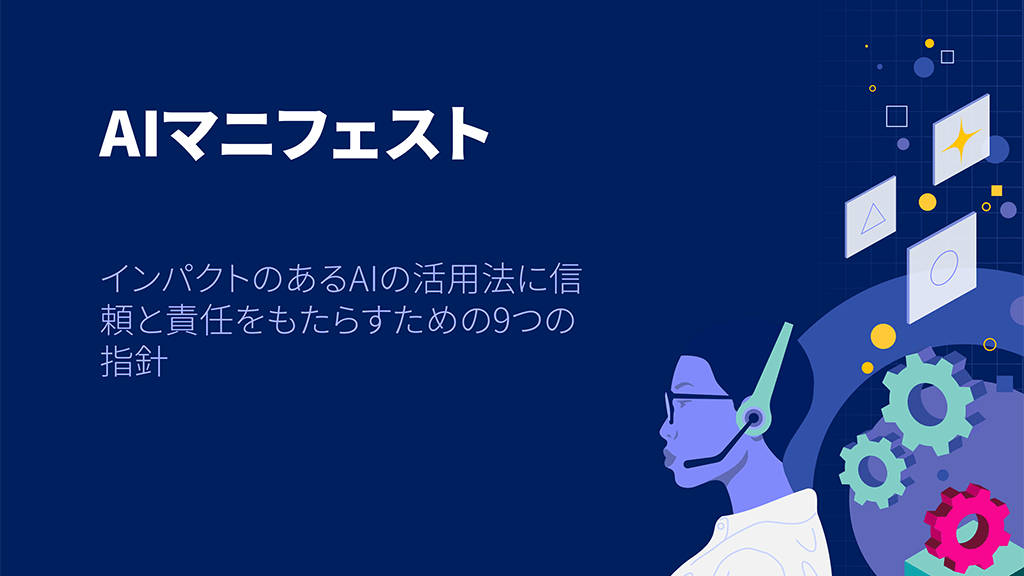

AIにおける9つの指針

Pegaは、エンタープライズ向けAIに関するマニフェストの決定版を発表しました。これらの指針に従うことで、AIの誇大広告を一刀両断し、ビジネスを定義する真のインパクトをもたらすための道筋を描くことができます。

エンタープライズ向けAI

前例のないイノベーションと新時代のベストプラクティスの融合

私たちはアプリの設計方法に革命を起こしました

新しいアイデアを今すぐ構築しましょう。

Pega GenAI™のパワーでワークフロー設計を素早く最適化。ビジョンを入力すれば、その場でワークフローが生成されます。私たちはアプリの設計方法に革命を起こしました。準備はできていますか?

エージェント型AI:

エージェントよりも大きな視点で考える

AIエージェントを、単なるプロンプトを超える多様な機能と接続します。信頼できるワークフローをエージェントに変えることで、業務の一貫性を保ち、企業標準を損なうことなくすばやく完了できます。真のエンタープライズガバナンス、予測可能性、変革を実現するエージェント型AIをすべてのワークフローに組み込んでいるのはPegaだけです。

責任あるAI:

大きな力には

大きな責任が伴う

AIにはガードレールが必要です。しかし、設計する時点で責任と倫理を組み込むことはできます。私たちは、透明性、説明責任、公正さ、そして何よりも共感という本質的な価値観に基づいて、製品に責任感を織り込みました。AIがリアルタイムのコンテキストに基づいて意思決定していることを確認することから、GenAIのあらゆる行動に対する透明性を提供することまで、人間に焦点を当てた組み込みのガードレールは、お客様が信頼する倫理的で応答性の高い羅針盤の役割を果たします。

自律型企業

すべてを自己最適化

自ら加速するワークフローを想像してみてください。あるいは、例外処理が発生する前に解決できることも。これらすべてを、大規模に展開した姿はいかがでしょうか。これこそが自律型企業の約束です。より深いレベルのAIとワークフローの自動化をあらゆる業務、顧客との対話、タッチポイントに適用し、無限大の価値を解き放つ自己最適化ビジネスです。そしてこれは、今すぐに実現可能です。

AIガバナンスとセキュリティ

真のAIの価値を企業全体で実現するためには、イノベーションと責任のバランスを取る必要があります。つまり、倫理的かつ透明性が高く、信頼できるAIを実現するために、ガバナンス、統合、データプライバシーを組み合わせる必要があります。Pegaエキスパートのガイダンスとアドバイスをお読みください。

Pega AI Lab

当社のソートリーダーシップとメディアを通じて、AIのイノベーションについてさらにご紹介します。

AIを活用した意思決定

AIのパワーを解き放ち、より良い意

思決定を大規模に推進しましょう。

すべての顧客対応、サービス業務、そしてワークフローを自己最適化し、常にネクストベストディシジョンを下せるようにします。

AIを活用した意思決定

AIの力を解き放ち、より良い意思決定を大規模に推進

すべての顧客対応、サービス業務、そしてワークフローを自己最適化し、常にネクストベストディシジョンを下せるようにします。